Industrielle Landwirtschaft

90% des weltweiten Ackerbaus sind durch eine industrielle Bewirtschaftung geprägt. Der Schwerpunkt bei der Züchtung der Pflanzen liegt auf den Erträgen, guter Lagerfähigkeit und Schädlingsresistenz. Dadurch und aufgrund der Verwendung von Mineraldünger ist der Nährstoffgehalt der Pflanzen beträchtlich gesunken und durch die jahrelange Verwendung von Herbiziden wurde das Pilzmyzel im Boden zerstört, was eine weitere Verschlechterung der Pflanzenqualität zur Folge hat, da Pflanzen natürlicherweise mit den Pilzen im Boden in einer Symbiose leben und die Pilze den Pflanzen Nährstoffe liefern. So hat sich bspw. bei Kartoffeln zwischen 1985 und 2002 der Calciumgehalt um 78% und der Magnesiumgehalt um 48% reduziert. Beim Apfel sank in diesem Zeitraum der Vitamin C Anteil um 60%, bei anderen Pflanzen sieht es nicht besser aus. Weitere Fehlentwicklungen sind ein stark gestiegener Glutenanteil, vor allem beim Weizen, wodurch das wichtigste Organ, der Darm geschädigt wird, das rauszüchten der für den Körper wichtigen Bitterstoffe, die Erhöhung des Zuckergehaltes und der großflächige Einsatz von Pestiziden, wodurch ebenfalls u.a. die Darmfunktion beeinträchtigt wird. Mit mittlerweile 4Mio to (2021 Spiegel) jährlich verwendeter Pestizide (+80% im Vgl. zu 1990) ist die konventionelle Landwirtschaft einer der größten Ausbringer umweltschädlicher Gifte weltweit.

Pestizide werden unterteilt in Herbizide zur Unkrautbekämpfung, Insektizide zur Insektenbekämpfung sowie in Fungizide zur Pilzbekämpfung. Laut Böll Stiftung „Pestizidatlas 2022“

sind jährlich 385Mio Menschen von Pestizidvergiftungen betroffen. Der Pestizideinsatz ist als Hauptverursacher des Artenrückgangs anerkannt. Bei einer Pestizidvergiftung wird häufig der Magen-Darmtrakt angegriffen, jährlich sterben 11.000 Menschen daran durch Organversagen. Wissenschaftliche Studien belegen den Zusammenhang mit Parkinson und Leukämie im Kindesalter, einem erhöhten Risiko für Leber- und Brustkrebs, Diabetes, Asthma, Allergien, Adipositas, Störungen der Hormondrüsen, Fehlbildungen, Wachstumsstörungen und Frühgeburten.

Zahlreiche Menschen, die mit dem Herbizid Glyphosat in Kontakt gekommen und an Krebs erkrankt sind, haben den Hersteller Bayer auf Schadensersatz verklagt. Rund 30.000 dieser Klagen sind noch offen, während der Konzern in den letzten Jahren bereits Vergleiche mit rund 96.000 Klägern erreichte – und vielfach Gerichtsprozesse verlor. Die Kosten für die Vergleiche werden bislang auf 11,6 Milliarden Euro geschätzt, 16Mrd US Dollar wurden dafür zurückgestellt.

Die Pestizidanwendung führt zu Rückständen in den Lebensmitteln. Bspw. waren 2019 in Deutschland 98% der Erdbeeren, 98% der Weintrauben, 96% der Äpfel, 87% vom Paprika, 84% der Tomaten und 82% des Eisbergsalates mit Mehrfachrückständen von Pestiziden belastet. 93 Prozent der untersuchten Gemüseproben wiesen Rückstände von insgesamt 226 Pestizidwirkstoffen auf. Die meisten Proben kamen von deutschen, spanischen und italienischen Feldern.

Die Biodiversität einer noch nie behandelten Fläche im Vergleich zu ökologischem Acker und zu konventionellem Acker beträgt bzgl. Artenvielfalt von Wildpflanzen 100:53:1. Pestizide versickern und werden vom Wind bis zu 1.000km weit transportiert, was von Gewässern bis hin zu Spielplätzen alles ausnahmslos belastet. Pestizide werden seit den 1940er Jahren vermarktet, zwischen 1990 und 2017 beträgt der weltweite Anstieg ca. 80%. 4 Konzerne beherrschen den Markt. Der Umsatz betrug 2020 bei der Pestizidsparte von Syngenta 9,9Mrd EUR, Bayer 9,8Mrd EUR, Corteva 5,7Mrd EUR und BASF 5,5Mrd EUR. Gemeinsam sind das 70% Marktanteil. Gleichzeitig sind dies die größten Saatguthersteller mit 57% Marktanteil (2018). Zur Zeit werden 4Mio to Pestizide jährlich weltweit ausgebracht, das entsprach 2019 einem Marktwert von 84,5Mrd Dollar.

BI ist der Behandlungsindex, der angibt, wie oft eine Anbaukultur mit Pestiziden behandelt wird. Der pestizidintensivste Anbau in Deutschland ist der Apfelanbau mit sage und schreibe 28,2 Behandlungen je Saison, gefolgt vom Weinanbau mit 17,1 und Hopfen mit 13,7. Pestizide gelangen in Bäche, Flüsse, Meere und ins Grundwasser. 100% der deutschen Oberflächengewässer überschreiten den Quecksilbergrenzwert, knapp ein drittel des deutschen Grundwassers ist mit Pestiziden belastet, bei 58% der Messstellen wurden Abbauprodukte von Pestiziden festgestellt. Durch Abdrift gelangen Pestizide praktisch überall hin, in Naturschutzgebiete, Stadtparks und in die menschliche Lunge. An 163 Standorten in ganz Deutschland, darunter Schutzgebiete, Städte und biologisch bewirtschaftete Äcker wurden Spuren von 138 Pestiziden nachgewiesen, die auf dem Luftweg an die Messstationen gelangt waren. 30 Prozent der gefundenen Stoffe sind in Deutschland nicht oder nicht mehr zugelassen, wie beispielsweise Dichlordiphenyltrichlorethan. Glyphosat wurde überall gefunden. Durch gentechnisch veränderte Pflanzen steigt die Glyphosatnutzung massiv an, da es auch im Wachstumsprozess der Pflanzen gespritzt werden kann, 74% der weltweiten Sojapflanzen gelten als gentechnisch verändert.

90% des weltweiten Ackerbaus sind durch eine industrielle Bewirtschaftung geprägt. Der Schwerpunkt bei der Züchtung der Pflanzen liegt auf den Erträgen, guter Lagerfähigkeit und Schädlingsresistenz. Dadurch und aufgrund der Verwendung von Mineraldünger ist der Nährstoffgehalt der Pflanzen beträchtlich gesunken und durch die jahrelange Verwendung von Herbiziden wurde das Pilzmyzel im Boden zerstört, was eine weitere Verschlechterung der Pflanzenqualität zur Folge hat, da Pflanzen natürlicherweise mit den Pilzen im Boden in einer Symbiose leben und die Pilze den Pflanzen Nährstoffe liefern. So hat sich bspw. bei Kartoffeln zwischen 1985 und 2002 der Calciumgehalt um 78% und der Magnesiumgehalt um 48% reduziert. Beim Apfel sank in diesem Zeitraum der Vitamin C Anteil um 60%, bei anderen Pflanzen sieht es nicht besser aus. Weitere Fehlentwicklungen sind ein stark gestiegener Glutenanteil, vor allem beim Weizen, was das wichtigste Organ, den Darm schädigt, das rauszüchten der für den Körper wichtigen Bitterstoffe, die Erhöhung des Zuckergehaltes und der großflächige Einsatz von Pestiziden, wodurch ebenfalls u.a. die Darmfunktion beeinträchtigt wird. Mit mittlerweile 4Mio to (2021 Spiegel) jährlich verwendeter Pestizide (+80% im Vgl. zu 1990) ist die konventionelle Landwirtschaft einer der größten Ausbringer umweltschädlicher Gifte weltweit.

Pestizide werden unterteilt in Herbizide zur Unkrautbekämpfung, Insektizide zur Insektenbekämpfung sowie in Fungizide zur Pilzbekämpfung. Laut Böll Stiftung „Pestizidatlas 2022“

sind jährlich 385Mio Menschen von Pestizidvergiftungen betroffen. Der Pestizideinsatz ist als Hauptverursacher des Artenrückgangs anerkannt. Bei einer Pestizidvergiftung wird häufig der Magen-Darmtrakt angegriffen, jährlich sterben 11.000 Menschen daran durch Organversagen. Wissenschaftliche Studien belegen den Zusammenhang mit Parkinson und Leukämie im Kindesalter, einem erhöhten Risiko für Leber- und Brustkrebs, Diabetes, Asthma, Allergien, Adipositas, Störungen der Hormondrüsen, Fehlbildungen, Wachstumsstörungen und Frühgeburten.

Zahlreiche Menschen, die mit dem Herbizid Glyphosat in Kontakt gekommen und an Krebs erkrankt sind, haben den Hersteller Bayer auf Schadensersatz verklagt. Rund 30.000 dieser Klagen sind noch offen, während der Konzern in den letzten Jahren bereits Vergleiche mit rund 96.000 Klägern erreichte – und vielfach Gerichtsprozesse verlor. Die Kosten für die Vergleiche werden bislang auf 11,6 Milliarden Euro geschätzt, 16Mrd US Dollar wurden dafür zurückgestellt.

Die Pestizidanwendung führt zu Rückständen in den Lebensmitteln. Bspw. waren 2019 in Deutschland 98% der Erdbeeren, 98% der Weintrauben, 96% der Äpfel, 87% vom Paprika, 84% der Tomaten und 82% des Eisbergsalates mit Mehrfachrückständen von Pestiziden belastet. 93 Prozent der untersuchten Gemüseproben wiesen Rückstände von insgesamt 226 Pestizidwirkstoffen auf. Die meisten Proben kamen von deutschen, spanischen und italienischen Feldern.

Die Biodiversität einer noch nie behandelten Fläche im Vergleich zu ökologischem Acker und zu konventionellem Acker beträgt bzgl. Artenvielfalt von Wildpflanzen 100:53:1. Pestizide versickern und werden vom Wind bis zu 1.000km weit transportiert, was von Gewässern bis hin zu Spielplätzen alles ausnahmslos belastet. Pestizide werden seit den 1940er Jahren vermarktet, zwischen 1990 und 2017 beträgt der weltweite Anstieg ca. 80%. 4 Konzerne beherrschen den Markt. Der Umsatz betrug 2020 bei der Pestizidsparte von Syngenta 9,9Mrd EUR, Bayer 9,8Mrd EUR, Corteva 5,7Mrd EUR und BASF 5,5Mrd EUR. Gemeinsam sind das 70% Marktanteil. Gleichzeitig sind dies die größten Saatguthersteller mit 57% Marktanteil (2018). Zur Zeit werden 4Mio to Pestizide jährlich weltweit ausgebracht, das entsprach 2019 einem Marktwert von 84,5Mrd Dollar.

BI ist der Behandlungsindex, der angibt, wie oft eine Anbaukultur mit Pestiziden behandelt wird. Der pestizidintensivste Anbau in Deutschland ist der Apfelanbau mit sage und schreibe 28,2 Behandlungen je Saison, gefolgt vom Weinanbau mit 17,1 und Hopfen mit 13,7. Pestizide gelangen in Bäche, Flüsse, Meere und ins Grundwasser. 100% der deutschen Oberflächengewässer überschreiten den Quecksilbergrenzwert, knapp ein drittel des deutschen Grundwassers ist mit Pestiziden belastet, bei 58% der Messstellen wurden Abbauprodukte von Pestiziden festgestellt. Durch Abdrift gelangen Pestizide praktisch überall hin, in Naturschutzgebiete, Stadtparks und in die menschliche Lunge. An 163 Standorten in ganz Deutschland, darunter Schutzgebiete, Städte und biologisch bewirtschaftete Äcker wurden Spuren von 138 Pestiziden nachgewiesen, die auf dem Luftweg an die Messstationen gelangt waren. 30 Prozent der gefundenen Stoffe sind in Deutschland nicht oder nicht mehr zugelassen, wie beispielsweise Dichlordiphenyltrichlorethan. Glyphosat wurde überall gefunden. Durch gentechnisch veränderte Pflanzen steigt die Glyphosatnutzung massiv an, da es auch im Wachstumsprozess der Pflanzen gespritzt werden kann, 74% der weltweiten Sojapflanzen gelten als gentechnisch verändert.

Der Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln hat erhebliche Auswirkungen auf die Biodiversität. Das trifft auch für die in Deutschland derzeit zugelassenen Indikationen und Anwendungen zu, da hier insbesondere indirekte Auswirkungen auf die Diversität und Abundanz von Nichtzielarten zu befürchten sind, siehe Bundesamt für Naturschutz: „Positionspapier Glyphosat“ 2018.

Die Soil Physics and Land Management Group (SLM) der Wageningen University (Prof. Coen Ritsema und Prof. Violette Geissen) hat zusammen mit dem Emerging Pathogens Institute der University of Florida (Prof. Ariena van Bruggen), dem Fachgebiet Ökologischer Pflanzenschutz der Universität Kassel (Prof. Maria Finckh), dem Department of Life and Environment Science der Hangzhou Normal University in Zhejiang (Prof. Miaomiao He) einen bemerkenswerten Übersichtsartikel veröffentlicht, siehe Studie zu den Auswirkungen von Glyphosat auf Mikrobiome 2021.

Glyphosat ist tödlich für viele Mikroorganismen, reichert sich im Boden an, gelangt ins Trinkwasser und hat dadurch negative Auswirkungen auf die Mikrobiome des Bodens, der Pflanzenwurzeln, der Tiere und Menschen. Bis zu 26% der Bakterien im menschlichen Darm reagieren empfindlich auf Glyphosat. Es wird in den Knochen, Leber, Nieren und im Darm angereichert und schädigt somit den Darm, der das Zentrum unserer Gesundheit ist, u.a. 80% Immunsystem, Steuerung Hormonhaushalt und Blutbildung. Außerdem verursacht Glyphosat wahrscheinlich Krebs.

Da die weltweite Landwirtschaft durch Agrochemie geprägt ist, existiert viel weniger Lebensraum für Insekten. In 30 Jahren hat sich die Anzahl der Fluginsekten in Deutschland um 80% verringert (Dr. Martin Sorg), siehe auch „Der stumme Sommer“ von Christoph Würzburger. Insekten sind ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette, bspw. für Vögel, Eidechsen, Fische und bestäuben die Blüten. Landwirtschaft mit kleineren Flächen, Hecken, Blühstreifen und ohne Chemie ist wünschenswert und funktioniert bereits bei vielen Tausend Bauern.

Der Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln hat erhebliche Auswirkungen auf die Biodiversität. Das trifft auch für die in Deutschland derzeit zugelassenen Indikationen und Anwendungen zu, da hier insbesondere indirekte Auswirkungen auf die Diversität und Abundanz von Nichtzielarten zu befürchten sind, siehe Bundesamt für Naturschutz: „Positionspapier Glyphosat“ 2018.

Die Soil Physics and Land Management Group (SLM) der Wageningen University (Prof. Coen Ritsema und Prof. Violette Geissen) hat zusammen mit dem Emerging Pathogens Institute der University of Florida (Prof. Ariena van Bruggen), dem Fachgebiet Ökologischer Pflanzenschutz der Universität Kassel (Prof. Maria Finckh), dem Department of Life and Environment Science der Hangzhou Normal University in Zhejiang (Prof. Miaomiao He) einen bemerkenswerten Übersichtsartikel veröffentlicht, siehe Studie zu den Auswirkungen von Glyphosat auf Mikrobiome 2021.

Glyphosat ist tödlich für viele Mikroorganismen, reichert sich im Boden an, gelangt ins Trinkwasser und hat dadurch negative Auswirkungen auf die Mikrobiome des Bodens, der Pflanzenwurzeln, der Tiere und Menschen. Bis zu 26% der Bakterien im menschlichen Darm reagieren empfindlich auf Glyphosat. Es wird in den Knochen, Leber, Nieren und im Darm angereichert und schädigt somit den Darm, der das Zentrum unserer Gesundheit ist, u.a. 80% Immunsystem, Steuerung Hormonhaushalt und Blutbildung. Außerdem verursacht Glyphosat wahrscheinlich Krebs.

Da die weltweite Landwirtschaft durch Agrochemie geprägt ist, existiert viel weniger Lebensraum für Insekten. In 30 Jahren hat sich die Anzahl der Fluginsekten in Deutschland um 80% verringert (Dr. Martin Sorg), siehe auch „Der stumme Sommer“ von Christoph Würzburger. Insekten sind ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette, bspw. für Vögel, Eidechsen, Fische und bestäuben die Blüten. Landwirtschaft mit kleineren Flächen, Hecken, Blühstreifen und ohne Chemie ist wünschenswert und funktioniert bereits bei vielen Tausend Bauern.

Ein enormer Preisdruck, zu lasche Gesetze mit Ausnahmeregelungen und mangelnde Kontrollen sorgen seit Jahrzehnten für eine systematische Ausbeutung der Tiere, ohne Rücksicht auf deren Gesundheit und Wohlergehen. Das Grundproblem ist die Anpassung der Tiere an industrielle Haltungssysteme, anstatt Haltungssysteme zu schaffen, die den Tieren ein möglichst artgerechtes und gesundes Leben bieten. Bspw. ist pro Schwein je nach Gewicht in Deutschland eine Stallfläche zwischen einem halben bis einem qm vorgeschrieben. Die schlechten Haltungsbedingungen machen die Tier anfällig für Krankheiten und die riesigen Herden sind ein optimaler Nährboden für Keime.

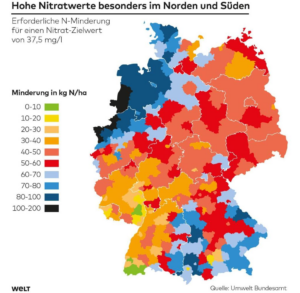

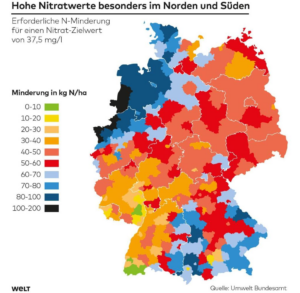

Ohne einen massiven Einsatz von Medikamenten ist diese Form der Tierhaltung nicht möglich. Multiresistente Keime und eine Belastung von Lebensmitteln, Böden und Gewässern mit Medikamenten sind die Folge. Zwei Drittel des Trinkwassers in Deutschland werden aus dem Grundwasser gewonnen. Doch dieses ist oft mit Nitrat belastet. Das Umweltbundesamt veröffentlicht den Stand der Grundwasserqualität basierend auf dem sogenannten EU-Nitratmessnetz mit über 690 repräsentativen Messstellen in Deutschland. Innerhalb des letzten Berichtzeitraums von 2016 bis 2018 wiesen nur knapp 50 Prozent der Messstellen unbelastetes oder gering belastetes Wasser mit Nitratwerten unterhalb von 25 Milligramm pro Liter auf, ca. 25 Prozent liegen sogar über dem europäischen Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Daraus kann kein Trinkwasser mehr gewonnen werden, denn Nitrat kann im Körper zu krebserregenden Nitrosaminen umgewandelt werden. Bei Kleinkindern führt es zusätzlich zur lebensgefährlichen Blausucht, bei welcher der Sauerstofftransport im Blut gestört wird. Den größten Anteil an der Nitratbelastung des Wassers verursacht die industrielle Tierhaltung. Der Grund dafür ist der hohe Stickstoffüberschuss von durchschnittlich 92 kg pro Hektar auf deutschen Äckern.

In Regionen, in denen viele Tiere gehalten werden, werden über Eiweißfuttermittel sehr viele Nährstoffe importiert. In der Massentierhaltung entsteht so zu viel Gülle an einem Ort. Wenn ausreichend Flächen fehlen, auf die die Gülle ausgebracht werden kann, kommt es zur Überdüngung. Der Stickstoff aus der Gülle wird von Mikroorganismen im Boden zu Nitrat umgewandelt. Was nicht von den Pflanzen aufgenommen werden kann, wird vom Regen ausgewaschen.

So landet das Nitrat im Grundwasser, in Flüssen, Seen und Meeren. Laut dem Nitratbericht der EU-Kommission sind etwa die Hälfte der deutschen Flüsse sowie alle Übergangs-, Küsten- und Meeresgewässer von übermäßigem Nährstoffeintrag betroffen. Tatsächlich enthält das Grundwasser in Deutschland mehr Nitrat als in allen anderen europäischen Ländern, mit Ausnahme von Malta, das als winziger Inselstaat in einer Sondersituation ist. Egal ob Schweinemast, Eierproduktion oder Milchviehhaltung, kein Betriebszweig in der intensiven Tierhaltung kommt ohne Kraftfutter aus. Damit die Tiere Höchstleistungen erbringen, müssen genau abgestimmte Futtermittel mit einem hohen Anteil an Proteinen eingesetzt werden. Die Proteine stammen aus eiweißhaltigen Pflanzen, wie zum Beispiel Soja. Brasilien, der weltweit größte Agrarproduzent, baut auf einer Fläche größer als ganz Deutschland in Mato Grosso Sojabohnen und Mais an, wo vor einigen Jahren noch Regenwald stand und exportiert jedes Jahr um die 80 Millionen Tonnen nach Europa und Asien. Die hohe Nachfrage nach Soja auf dem Weltmarkt führt in Ländern wie Brasilien zu Landraub, Abholzung von Regenwäldern, einem gravierenden Verlust der Artenvielfalt und Hunger unter den Ärmsten. Getreide und Hülsenfrüchte, die Menschen in Südamerika ernähren könnten, werden genutzt, um Schweine, Geflügel und Rinder in Europa und anderen Teilen der Welt zu mästen.

Von der Ernte der wichtigsten Feldpflanzen wie zum Beispiel Mais, Reis, Weizen und Soja sind nur etwa 40 Prozent direkt für die menschliche Ernährung verfügbar. Fast eben so viel landet im Tierfutter und der Rest wird in der Industrie und als Treibstoff verwendet.

In den wichtigsten Soja-Erzeugerländern wie den USA, Brasilien und Argentinien, sind über 90 Prozent des angebauten Sojas genmanipuliert. Die häufigste gentechnische Veränderung ist eine Resistenz gegen bestimmte Pflanzenvernichtungsmittel wie z.B. Glyphosat. Diese Mittel werden in sehr großen Mengen auf den Feldern eingesetzt. Selbst das Spritzen aus Flugzeugen ist nicht ungewöhnlich. Die zunehmende Resistenz von Insekten und Unkräutern gegen diese Gifte führen zu immer höherem Einsatz und der Kombination von verschiedenen Giften in einer sogenannten Formulierung. Die Ackergifte haben für die Menschen und die Natur in den Sojaanbaugebieten verheerende Auswirkungen. Sie leiden unter Atemwegs- und Hautbeschwerden, Krebs und Fehlgeburten. Fehlbildungen bei Neugeborenen ebenso wie eine erhöhte Säuglingssterblichkeit sind sehr viel häufiger als in anderen Gegenden der Welt. Ökosysteme werden großflächig zerstört, Boden und Wasser verschmutzt und die Ernte von Bäuerinnen und Bauern auf angrenzenden Flächen zerstört.

Quelle: Umweltinstitut München e.V.

Ein enormer Preisdruck, zu lasche Gesetze mit Ausnahmeregelungen und mangelnde Kontrollen sorgen seit Jahrzehnten für eine systematische Ausbeutung der Tiere, ohne Rücksicht auf deren Gesundheit und Wohlergehen. Das Grundproblem ist die Anpassung der Tiere an industrielle Haltungssysteme, anstatt Haltungssysteme zu schaffen, die den Tieren ein möglichst artgerechtes und gesundes Leben bieten. Bspw. ist pro Schwein je nach Gewicht in Deutschland eine Stallfläche zwischen einem halben bis einem qm vorgeschrieben. Die schlechten Haltungsbedingungen machen die Tier anfällig für Krankheiten und die riesigen Herden sind ein optimaler Nährboden für Keime.

Ohne einen massiven Einsatz von Medikamenten ist diese Form der Tierhaltung nicht möglich. Multiresistente Keime und eine Belastung von Lebensmitteln, Böden und Gewässern mit Medikamenten sind die Folge. Zwei Drittel des Trinkwassers in Deutschland werden aus dem Grundwasser gewonnen. Doch dieses ist oft mit Nitrat belastet. Das Umweltbundesamt veröffentlicht den Stand der Grundwasserqualität basierend auf dem sogenannten EU-Nitratmessnetz mit über 690 repräsentativen Messstellen in Deutschland. Innerhalb des letzten Berichtzeitraums von 2016 bis 2018 wiesen nur knapp 50 Prozent der Messstellen unbelastetes oder gering belastetes Wasser mit Nitratwerten unterhalb von 25 Milligramm pro Liter auf, ca. 25 Prozent liegen sogar über dem europäischen Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Daraus kann kein Trinkwasser mehr gewonnen werden, denn Nitrat kann im Körper zu krebserregenden Nitrosaminen umgewandelt werden. Bei Kleinkindern führt es zusätzlich zur lebensgefährlichen Blausucht, bei welcher der Sauerstofftransport im Blut gestört wird. Den größten Anteil an der Nitratbelastung des Wassers verursacht die industrielle Tierhaltung. Der Grund dafür ist der hohe Stickstoffüberschuss von durchschnittlich 92 kg pro Hektar auf deutschen Äckern.

In Regionen, in denen viele Tiere gehalten werden, werden über Eiweißfuttermittel sehr viele Nährstoffe importiert. In der Massentierhaltung entsteht so zu viel Gülle an einem Ort. Wenn ausreichend Flächen fehlen, auf die die Gülle ausgebracht werden kann, kommt es zur Überdüngung. Der Stickstoff aus der Gülle wird von Mikroorganismen im Boden zu Nitrat umgewandelt. Was nicht von den Pflanzen aufgenommen werden kann, wird vom Regen ausgewaschen.

So landet das Nitrat im Grundwasser, in Flüssen, Seen und Meeren. Laut dem Nitratbericht der EU-Kommission sind etwa die Hälfte der deutschen Flüsse sowie alle Übergangs-, Küsten- und Meeresgewässer von übermäßigem Nährstoffeintrag betroffen. Tatsächlich enthält das Grundwasser in Deutschland mehr Nitrat als in allen anderen europäischen Ländern, mit Ausnahme von Malta, das als winziger Inselstaat in einer Sondersituation ist. Egal ob Schweinemast, Eierproduktion oder Milchviehhaltung, kein Betriebszweig in der intensiven Tierhaltung kommt ohne Kraftfutter aus. Damit die Tiere Höchstleistungen erbringen, müssen genau abgestimmte Futtermittel mit einem hohen Anteil an Proteinen eingesetzt werden.

Die Proteine stammen aus eiweißhaltigen Pflanzen, wie zum Beispiel Soja. Brasilien, der weltweit größte Agrarproduzent, baut auf einer Fläche größer als ganz Deutschland in Mato Grosso Sojabohnen und Mais an, wo vor einigen Jahren noch Regenwald stand und exportiert jedes Jahr um die 80 Millionen Tonnen nach Europa und Asien. Die hohe Nachfrage nach Soja auf dem Weltmarkt führt in Ländern wie Brasilien zu Landraub, Abholzung von Regenwäldern, einem gravierenden Verlust der Artenvielfalt und Hunger unter den Ärmsten. Getreide und Hülsenfrüchte, die Menschen in Südamerika ernähren könnten, werden genutzt, um Schweine, Geflügel und Rinder in Europa und anderen Teilen der Welt zu mästen.

Von der Ernte der wichtigsten Feldpflanzen wie zum Beispiel Mais, Reis, Weizen und Soja sind nur etwa 40 Prozent direkt für die menschliche Ernährung verfügbar. Fast eben so viel landet im Tierfutter und der Rest wird in der Industrie und als Treibstoff verwendet.

In den wichtigsten Soja-Erzeugerländern wie den USA, Brasilien und Argentinien, sind über 90 Prozent des angebauten Sojas genmanipuliert. Die häufigste gentechnische Veränderung ist eine Resistenz gegen bestimmte Pflanzenvernichtungsmittel wie z.B. Glyphosat. Diese Mittel werden in sehr großen Mengen auf den Feldern eingesetzt. Selbst das Spritzen aus Flugzeugen ist nicht ungewöhnlich. Die zunehmende Resistenz von Insekten und Unkräutern gegen diese Gifte führen zu immer höherem Einsatz und der Kombination von verschiedenen Giften in einer sogenannten Formulierung. Die Ackergifte haben für die Menschen und die Natur in den Sojaanbaugebieten verheerende Auswirkungen. Sie leiden unter Atemwegs- und Hautbeschwerden, Krebs und Fehlgeburten. Fehlbildungen bei Neugeborenen ebenso wie eine erhöhte Säuglingssterblichkeit sind sehr viel häufiger als in anderen Gegenden der Welt. Ökosysteme werden großflächig zerstört, Boden und Wasser verschmutzt und die Ernte von Bäuerinnen und Bauern auf angrenzenden Flächen zerstört.

Quelle: Umweltinstitut München e.V.

100Mrd EUR beträgt der Umsatz auf dem europäischen Markt der Milchindustrie, das entspricht 200Mio to Milch/Milchpulver im Jahr. 1 Liter Milch verursacht 3l Gülle, bei 750 Kühen, die zwischen 20.000 und 24.000 l Milch am Tag geben sind das ca. 70.000l Gülle pro Tag, was die Boden- und Grundwasserbelastung aus der Tierzucht noch mehr verschärft, siehe Grundwasserverschmutzung durch die Tierzucht.

Durchschnittlich werden 1/3 Gras und 2/3 Silage vom Ackerbau und importiertes Soja verfüttert. Durch Agrarsubventionen sind die niedrigen Milchpreise möglich, daran verdienen vor allem Molkereien, Kraftfutterindustrie und der Handel. Sonst wäre kein Export möglich. Durch diesen lassen sich noch höhere Gewinne erzielen. Auch ist durch die Subventionen ein Preisdumping beim Milchpulver möglich, was zur Verdrängung der afrikanischen Bauern führt, wodurch dort das Land billig aufgekauft werden kann.

Die jährliche Milchleistung je Kuh hat sich von 1950 mit 2.500l auf 8.000-12.000l 2018 mehr als verdreifacht. Weil eine Kuh bekanntermaßen nur Milch gibt, wenn sie zuvor ein Kalb geboren hat, werden 90 Prozent der 4,1 Millionen Milchkühe in Deutschland einmal im Jahr künstlich besamt. Ist das Kalb geboren, wird es von der Kuh getrennt. Die Kuh wird nach ca. 8 Wochen wieder befruchtet, an durchschnittlich rund 300 Tagen im Jahr gemolken, dann stehen die Kühe vor der nächsten Geburt einige Wochen trocken und der Zyklus beginnt von neuem.

Aufgrund dieser extremen Belastung werden die Tiere krankheitsanfällig und nach durchschnittlich 5 Jahren geschlachtet, bei einer normalen Lebenserwartung von ca. 20 Jahren. Nur etwa ein Drittel der Milchkühe kommt hierzulande für einige Wochen im Jahr auf die Weide. Etwa eine halbe Million Milchkühe leben das ganze Jahr über in sogenannter Anbindehaltung. Sie sind also an einem Platz angebunden und können nicht herumlaufen, sich nicht kratzen oder drehen.

Der gesundheitliche Nutzen von Milchprodukten ist umstritten. Milch beugt weder Knochenbrüchen noch Osteoporose vor. Nach Angaben der Nurse’s Health Study der Harvard Universität, können Milchprodukte das Risiko für Knochenbrüche sogar erhöhen. Länder in Afrika oder Asien, in denen so gut wie keine Kuhmilch konsumiert wird, haben die niedrigsten Osteoporoseraten. Milch enthält zwar Calcium. Doch ist ihr Calcium nicht unbedingt besser verwertbar als das aus pflanzlichen Quellen. Gleichzeitig liefert die Milch nur sehr wenig Magnesium und gerade Magnesium wäre für die Knochengesundheit mindestens genauso wichtig wie eine gute Calciumversorgung. Sehr gute pflanzliche Mineralstoffquellen sind grünes Blattgemüse wie Spinat, Tahin und Grünkohl.

Milchprodukte können das Krebsrisiko erhöhen. Forschungen haben gezeigt, dass eine höhere Aufnahme von Milchprodukten das Risiko bei Männern an Prostatakrebs zu erkranken, zwischen 30 und 50 Prozent erhöht. Durch das Trinken von Milch werden Insulinähnliche Wachstumsfaktoren, Hormone der Sorte IGF-1, die für das Wachstum des Kalbes vorgesehen sind, auch bekannt als Somatomedin C konsumiert. Dieser Faktor gilt als krebsfördernd.

Es ist ganz einfach ein Mythos. Kuhmilch war und ist niemals die perfekte Nahrung für den Menschen. Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von Nachweisen, die belegen, dass Milch nicht einmal ein gutes, gesundes oder geeignetes Nahrungsmittel für menschliche Wesen ist. Die einfache, wahre, unverfälschte Tatsache ist, dass Milch ein großes Geschäft ist, und als großes Geschäft ist sie denselben Handelsgesetzen unterworfen wie alles andere auch, und genau da begann der Mythos vom perfekten Nahrungsmittel und es entstanden Slogans wie, „Trink Milch – Milch macht müde Männer, Kinder, Frauen und alte Menschen munter“ und „Milch macht starke Knochen“. Spätestens seit den 80er Jahren ist bekannt, dass dies eine Lüge ist.

Eine Studie der schwedischen Universität Uppsala kommt zu dem Ergebnis, dass Personen mit hohem Milchkonsum mehr Knochenbrüche haben und früher sterben. In Nigeria und Kamerun sind mehr als 90% der Bevölkerung Laktose-intolerant, weshalb hier entsprechend wenig Milchwirtschaft betrieben wird. Vergleichsweise gibt es hier viel weniger Osteoporosefälle wie beispielsweise in Südafrika oder Kenia, wo ähnlich viel Milch vertragen und konsumiert wird wie in Europa (Homepage Aktion gesunde Knochen).

100Mrd EUR beträgt der Umsatz auf dem europäischen Markt der Milchindustrie, das entspricht 200Mio to Milch/Milchpulver im Jahr. 1 Liter Milch verursacht 3l Gülle, bei 750 Kühen, die zwischen 20.000 und 24.000 l Milch am Tag geben sind das ca. 70.000l Gülle pro Tag, was die Boden- und Grundwasserbelastung aus der Tierzucht noch mehr verschärft, siehe Grundwasserverschmutzung durch die Tierzucht.

Durchschnittlich werden 1/3 Gras und 2/3 Silage vom Ackerbau und importiertes Soja verfüttert. Durch Agrarsubventionen sind die niedrigen Milchpreise möglich, daran verdienen vor allem Molkereien, Kraftfutterindustrie und der Handel. Sonst wäre kein Export möglich. Durch diesen lassen sich noch höhere Gewinne erzielen. Auch ist durch die Subventionen ein Preisdumping beim Milchpulver möglich, was zur Verdrängung der afrikanischen Bauern führt, wodurch dort das Land billig aufgekauft werden kann.

Die jährliche Milchleistung je Kuh hat sich von 1950 mit 2.500l auf 8.000-12.000l 2018 mehr als verdreifacht. Weil eine Kuh bekanntermaßen nur Milch gibt, wenn sie zuvor ein Kalb geboren hat, werden 90 Prozent der 4,1 Millionen Milchkühe in Deutschland einmal im Jahr künstlich besamt. Ist das Kalb geboren, wird es von der Kuh getrennt. Die Kuh wird nach ca. 8 Wochen wieder befruchtet, an durchschnittlich rund 300 Tagen im Jahr gemolken, dann stehen die Kühe vor der nächsten Geburt einige Wochen trocken und der Zyklus beginnt von neuem.

Aufgrund dieser extremen Belastung werden die Tiere krankheitsanfällig und nach durchschnittlich 5 Jahren geschlachtet, bei einer normalen Lebenserwartung von ca. 20 Jahren. Nur etwa ein Drittel der Milchkühe kommt hierzulande für einige Wochen im Jahr auf die Weide. Etwa eine halbe Million Milchkühe leben das ganze Jahr über in sogenannter Anbindehaltung. Sie sind also an einem Platz angebunden und können nicht herumlaufen, sich nicht kratzen, säubern oder drehen.

Der gesundheitliche Nutzen von Milchprodukten ist umstritten. Milch beugt weder Knochenbrüchen noch Osteoporose vor. Nach Angaben der Nurse’s Health Study der Harvard Universität, können Milchprodukte das Risiko für Knochenbrüche sogar erhöhen. Länder in Afrika oder Asien, in denen so gut wie keine Kuhmilch konsumiert wird, haben die niedrigsten Osteoporoseraten. Milch enthält zwar Calcium. Doch ist ihr Calcium nicht unbedingt besser verwertbar als das aus pflanzlichen Quellen. Gleichzeitig liefert die Milch nur sehr wenig Magnesium und gerade Magnesium wäre für die Knochengesundheit mindestens genauso wichtig wie eine gute Calciumversorgung. Sehr gute pflanzliche Mineralstoffquellen sind grünes Blattgemüse wie Spinat, Tahin und Grünkohl.

Milchprodukte können das Krebsrisiko erhöhen. Forschungen haben gezeigt, dass eine höhere Aufnahme von Milchprodukten das Risiko bei Männern an Prostatakrebs zu erkranken, zwischen 30 und 50 Prozent erhöht. Durch das Trinken von Milch werden Insulinähnliche Wachstumsfaktoren, Hormone der Sorte IGF-1, die für das Wachstum des Kalbes vorgesehen sind, auch bekannt als Somatomedin C konsumiert. Dieser Faktor gilt als krebsfördernd.

Es ist ganz einfach ein Mythos. Kuhmilch war und ist niemals die perfekte Nahrung für den Menschen. Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von Nachweisen, die belegen, dass Milch nicht einmal ein gutes, gesundes oder geeignetes Nahrungsmittel für menschliche Wesen ist. Die einfache, wahre, unverfälschte Tatsache ist, dass Milch ein großes Geschäft ist, und als großes Geschäft ist sie denselben Handelsgesetzen unterworfen wie alles andere auch, und genau da begann der Mythos vom perfekten Nahrungsmittel und es entstanden Slogans wie, „Trink Milch – Milch macht müde Männer, Kinder, Frauen und alte Menschen munter“ und „Milch macht starke Knochen“. Spätestens seit den 80er Jahren ist bekannt, dass dies eine Lüge ist.

Eine Studie der schwedischen Universität Uppsala kommt zu dem Ergebnis, dass Personen mit hohem Milchkonsum mehr Knochenbrüche haben und früher sterben. In Nigeria und Kamerun sind mehr als 90% der Bevölkerung Laktose-intolerant, weshalb hier entsprechend wenig Milchwirtschaft betrieben wird. Vergleichsweise gibt es hier viel weniger Osteoporosefälle wie beispielsweise in Südafrika oder Kenia, wo ähnlich viel Milch vertragen und konsumiert wird wie in Europa (Homepage Aktion gesunde Knochen).

Hersteller: Agrarkonzerne sowie mittlere und kleine Landwirtschaftsbetriebe

Auswirkungen: Massive Schädigung der Umwelt, Verringerung der Biodiversität, Artensterben der Insekten, großflächige Belastung der Gewässer, von Grundwasser, Boden und Oberflächen mit Giften, Produktion belasteter minderwertiger Produkte, Erhöhung der Krankheitsrate

Profiteure: Rohstoffindustrie, Erdöl ist der Grundstoff für die Pestizid- und Mineraldüngerherstellung sowie die Medikamente, Chemieindustrie als Düngemittel- und Pestizidhersteller, Pharmaindustrie als Produzent der Medikamente für die Massentierhaltung aufgrund der Haltungsbedingungen und Menschen wegen den Umweltbelastungen. Agrarkonzerne durch die billige Herstellung von Produkten wie Soja und Mais in riesigen Mengen, Nahrungsmittelindustrie und Molkereien durch billige Ausgangsstoffe sowie die Getränkeindustrie, da das belastete Grundwasser nicht mehr als Trinkwasser verwendet werden kann

Ausblick: Immer mehr Städte, Staaten und Regionen versuchen weniger Pestizide auf ihren Feldern und Flächen auszubringen – oder gar komplett auf chemische Mittel zu verzichten. In Deutschland haben sich 550 Städte und Gemeinden entschieden, auf ihren Grünflächen teilweise oder vollständig auf Pestizide zu verzichten. In Dänemark sind seit 2007 Pestizide im öffentlichen Bereich verboten. Der Indische Bundesstaat Sikkim ist die erste Region weltweit, die zu 100% ökologisch produziert.

Tausende von Bauern weltweit betreiben Ökolandbau und sind oft in Verbänden wie bspw. Naturland oder Demeter organisiert. Das bedeutet Landwirtschaft nach Möglichkeit als geschlossener Kreislauf, dadurch Erzeugung von Synergien durch Ackerbau und Tierhaltung. Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit durch abwechslungsreiche Fruchtfolge, sowie der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und Kunstdünger.

Flächengebundene Tierhaltung, dadurch muss kein Soja importiert werden, somit Schutz des Regenwaldes, keine Überdüngung der Felder sowie artgerechte Fütterung der Tiere mit ausreichend Platz im Stall und Auslauf. Globale komplette Umstellung auf vollbiologische Landwirtschaft ohne den Einsatz von Chemikalien, Verwendung hocheffizienter Maschinen zur Unkrautbekämpfung und natürlicher Fressfeinde gegen Schädlinge.

Eigenanbau, sammeln von Wildpflanzen, siehe u.a. Dr. Markus Strauss und Karin Greiner, Erschließung brach liegender Gärten bspw. mit Teilung der Ernte zwischen Besitzer und Nutzer, Solidarische Landwirtschaft, Market Gardening.

Enzo Maiorka: „Bis der Mensch lernt, die Natur zu respektieren und mit der Tierwelt zu kommunizieren, wird er nie seine wahre Rolle auf der Erde erfahren!“

weitere Quellen: Universität Kassel, „Das System Milch“ Andreas Pichler, Welttierschutzgesellschaft e.V., Zentrum der Gesundheit, „Die Geheimnisse der Gesundheit“ André Blank, „Das Geschäft mit der Welternährung“ Enrico Parenti und Stefano Liberti 2019, „Der stumme Sommer“ Christoph Würzburger

Bildnachweis: fotokostic iStock, Edwin Tan iStock, hpgruesen pixabay, egon69 iStock, NatürlichGut pixabay,

v-gseapremiumxl WDR, Niklas Hamann unsplash, agnomark iStock, chayakorn lotongkum iStock, josemoraes iStock, Bundesumweltamt, hellogreen.it, Tiago Fioreze Wikipedia, ahavelaar iStock, Ded Mityay iStock, Paskri pixabay, Mirko Fabian pixabay, monkeybusinessimages iStock, Luca Basili unsplash, Pascal Debrunner unsplash

Hersteller: Agrarkonzerne sowie mittlere und kleine Landwirtschaftsbetriebe

Auswirkungen: Massive Schädigung der Umwelt, Verringerung der Biodiversität, Artensterben der Insekten, großflächige Belastung der Gewässer, von Grundwasser, Boden und Oberflächen mit Giften, Produktion belasteter minderwertiger Produkte, Erhöhung der Krankheitsrate

Profiteure: Rohstoffindustrie, Erdöl ist der Grundstoff für die Pestizid- und Mineraldüngerherstellung sowie die Medikamente, Chemieindustrie als Düngemittel- und Pestizidhersteller, Pharmaindustrie als Produzent der Medikamente für die Massentierhaltung aufgrund der Haltungsbedingungen und Menschen wegen den Umweltbelastungen. Agrarkonzerne durch die billige Herstellung von Produkten wie Soja und Mais in riesigen Mengen, Nahrungsmittelindustrie und Molkereien durch billige Ausgangsstoffe sowie die Getränkeindustrie, da das belastete Grundwasser nicht mehr als Trinkwasser verwendet werden kann

Ausblick: Immer mehr Städte, Staaten und Regionen versuchen weniger Pestizide auf ihren Feldern und Flächen auszubringen – oder gar komplett auf chemische Mittel zu verzichten. In Deutschland haben sich 550 Städte und Gemeinden entschieden, auf ihren Grünflächen teilweise oder vollständig auf Pestizide zu verzichten. In Dänemark sind seit 2007 Pestizide im öffentlichen Bereich verboten. Der Indische Bundesstaat Sikkim ist die erste Region weltweit, die zu 100% ökologisch produziert.

Tausende von Bauern weltweit betreiben Ökolandbau und sind oft in Verbänden wie bspw. Naturland oder Demeter organisiert. Das bedeutet Landwirtschaft nach Möglichkeit als geschlossener Kreislauf, dadurch Erzeugung von Synergien durch Ackerbau und Tierhaltung. Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit durch abwechslungsreiche Fruchtfolge, sowie der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und Kunstdünger.

Flächengebundene Tierhaltung, dadurch muss kein Soja importiert werden, somit Schutz des Regenwaldes, keine Überdüngung der Felder sowie artgerechte Fütterung der Tiere mit ausreichend Platz im Stall und Auslauf. Globale komplette Umstellung auf vollbiologische Landwirtschaft ohne den Einsatz von Chemikalien, Anbau ursprünglicher Pflanzensorten mit mehr Nährstoffgehalt und beim Weizen mit deutlich weniger Gluten, Verwendung hocheffizienter Maschinen zur Unkrautbekämpfung und natürlicher Fressfeinde gegen Schädlinge.

Eigenanbau, sammeln von Wildpflanzen, siehe u.a. Dr. Markus Strauss und Karin Greiner, Erschließung brach liegender Gärten bspw. mit Teilung der Ernte zwischen Besitzer und Nutzer, Solidarische Landwirtschaft, Market Gardening.

Enzo Maiorka: „Bis der Mensch lernt, die Natur zu respektieren und mit der Tierwelt zu kommunizieren, wird er nie seine wahre Rolle auf der Erde erfahren!“

weitere Quellen: Universität Kassel, „Das System Milch“ Andreas Pichler, Welttierschutzgesellschaft e.V., Zentrum der Gesundheit, „Die Geheimnisse der Gesundheit“ André Blank, „Das Geschäft mit der Welternährung“ Enrico Parenti und Stefano Liberti 2019, „Der stumme Sommer“ Christoph Würzburger

Bildnachweis: fotokostic iStock, Edwin Tan iStock, hpgruesen pixabay, egon69 iStock, NatürlichGut pixabay,

v-gseapremiumxl WDR, Niklas Hamann unsplash, agnomark iStock, chayakorn lotongkum iStock, josemoraes iStock, Bundesumweltamt, hellogreen.it, Tiago Fioreze Wikipedia, ahavelaar iStock, Ded Mityay iStock, Paskri pixabay, Mirko Fabian pixabay, monkeybusinessimages iStock, Luca Basili unsplash, Pascal Debrunner unsplash