Fischerei

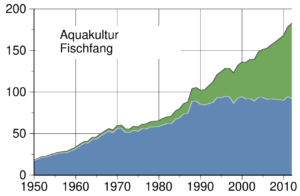

Die im Handel verkauften Fische stammen normalerweise aus zwei Quellen. Entweder aus kommerziellem Fischfang oder aus Aquafarmen. Beides schadet der Umwelt. Die weltweite Produktion von Fischen, Weichtieren wie Muscheln, Krebstieren und weiteren aquatischen Organismen ohne Pflanzen oder Algen lag im Jahr 2020 bei 178Mio t (Anlandungen der Fischerei und Aquakulturen). Aus Aquakulturen stammten mit insgesamt 87,5Mio t 49 % dieser Gesamtmenge. Ohne Berücksichtigung der Produktion für andere Zwecke, als die menschliche Ernährung, lag der Anteil der Aquakulturen bei über 50 %, siehe Aquakulturinfo.

Mehr als die Hälfte der heutzutage verkauften Fische stammen somit aus Aquafarmen, die entweder im Landesinneren oder als abgezäunte Gehege im Meer liegen. Die dort eingesperrten Fische verbringen ihr gesamtes Leben von bis zu zwei Jahren unter völlig beengten Bedingungen. Zudem ist das Wasser teils ein wahrer Giftcocktail aus Antibiotika, Pestiziden, Parasiten und Ausscheidungen. Diese Mischung gelangt von den Aquafarmen ins Meer und kann dort dazu führen, dass wildlebende Fische erkranken und sterben. Einer Studie zufolge kann eine Fischfarm von rund 8.000m² genau so viele Abfälle verursachen wie eine Stadt mit 10.000 Einwohnern. Viele der gezüchteten Fische sind Raubfische wie der Lachs, wodurch Fische gefangen werden müssen, die als Fischmehl gefüttert werden. Dem Futter wird Soja beigefügt, wodurch die gleichen Probleme bzgl. Regenwaldabholzung und Umweltverschmutzung durch konventionellen Sojaanbau wie bei der Tierzucht entstehen.

Die industrielle Fischerei, siehe animalequality Germany, hat enorme Ausmaße angenommen. Schätzungen zufolge werden jedes Jahr zwischen 1 und 2,7 Billionen Tiere gefangen und getötet. Fischereifahrzeuge in der Größe von Fußballfeldern nutzen als Fangmethoden Langleinen, Kiemennetze oder pelagische Schleppnetze. Sie verursachen enorme Mengen an unerwünschtem Beifang. Beim Langleinenfischen werden bis zu 130 Kilometer lange Leinen mit tausenden Ködern bestückt, um die Tiere anzulocken. Es gibt zwei grundverschiedene Einsatzformen der Langleinenfischerei.

Pelagische oder halbpelagische Langleinen werden von den Fangschiffen an oder nahe der Wasseroberfläche ausgebracht. Für Seevögel, insbesondere für Albatrosse war diese Erfindung ein Desaster. Umweltorganisationen schätzen, dass in allen Weltmeeren jährlich 300.000 dieser Seevögel getötet werden. Denn die nahe der Wasseroberfläche während des Setzens der Leinen ausgebrachten Köder ziehen sie auf der Suche nach Nahrung magisch an. Die Vögel verhaken sich und ertrinken beim Absinken der Leine jämmerlich.

Durch Modifikationen am Fischereigerät könnten die hohen Beifangraten bei der Langleinenfischerei drastisch gesenkt werden. So ließe sich der Seevogelbeifang sehr leicht vermeiden. Denn Seevögel stürzen sich in der Regel beim „Schießen“ der Leinen auf die Köder. Werden die Leinen dagegen durch ein bis in etwa 10 Meter Wassertiefe reichendes Rohr geschossen, können Albatrosse oder Fregattvögel nicht mehr nach den Ködern tauchen.

Besonders Lederschildkröten, Unechte Karettschildkröten und Echte Karettschildkröten sind durch die Langleinenfischerei gefährdet. Die Schätzungen über die jährlichen Verluste gehen weit auseinander. Im Mittelmeer soll der jährliche Beifang ca. 20.000 Unechte Karettschildkröten betragen. Weltweit allerdings werden zwischen 250.000 und 400.000 vermutet. Die Tiere sterben an Verletzungen, die ihnen die Haken zufügen, oder sie ertrinken, weil sie sich nicht mehr von ihnen befreien können. Der Beifang von Meeresschildkröten ließe sich durch spezielle Rundhaken um 90 Prozent reduzieren, ohne dass dabei weniger Fisch gefangen wird.

Ein oberhalb der Haken angebrachter Magnet schreckt Haie ab und könnte deren Beifangrate deutlich senken. Das Setzen beköderter Langleinen in Tiefen ab 100 Metern beim Thunfischfang im tropischen Ostpazifik würde sowohl den Beifang von Haien, Rochen als auch Meeresschildkröten minimieren. Denn diese gehen in der Regel an Haken oberhalb von 100 Metern Tiefe. Thunfische dagegen fängt man in Tiefen unterhalb von 100 Metern.

Die im Handel verkauften Fische stammen normalerweise aus zwei Quellen. Entweder aus kommerziellem Fischfang oder aus Aquafarmen. Beides schadet der Umwelt. Die weltweite Produktion von Fischen, Weichtieren wie Muscheln, Krebstieren und weiteren aquatischen Organismen ohne Pflanzen oder Algen lag im Jahr 2020 bei 178Mio t (Anlandungen der Fischerei und Aquakulturen). Aus Aquakulturen stammten mit insgesamt 87,5Mio t 49 % dieser Gesamtmenge. Ohne Berücksichtigung der Produktion für andere Zwecke, als die menschliche Ernährung, lag der Anteil der Aquakulturen bei über 50 %, siehe Aquakulturinfo.

Mehr als die Hälfte der heutzutage verkauften Fische stammen somit aus Aquafarmen, die entweder im Landesinneren oder als abgezäunte Gehege im Meer liegen. Die dort eingesperrten Fische verbringen ihr gesamtes Leben von bis zu zwei Jahren unter völlig beengten Bedingungen. Zudem ist das Wasser teils ein wahrer Giftcocktail aus Antibiotika, Pestiziden, Parasiten und Ausscheidungen. Diese Mischung gelangt von den Aquafarmen ins Meer und kann dort dazu führen, dass wildlebende Fische erkranken und sterben. Einer Studie zufolge kann eine Fischfarm von rund 8.000m² genau so viele Abfälle verursachen wie eine Stadt mit 10.000 Einwohnern. Viele der gezüchteten Fische sind Raubfische wie der Lachs, wodurch Fische gefangen werden müssen, die als Fischmehl gefüttert werden. Dem Futter wird Soja beigefügt, wodurch die gleichen Probleme bzgl. Regenwaldabholzung und Umweltverschmutzung durch konventionellen Sojaanbau wie bei der Tierzucht entstehen.

Die industrielle Fischerei, siehe animalequality Germany, hat enorme Ausmaße angenommen. Schätzungen zufolge werden jedes Jahr zwischen 1 und 2,7 Billionen Tiere gefangen und getötet. Fischereifahrzeuge in der Größe von Fußballfeldern nutzen als Fangmethoden Langleinen, Kiemennetze oder pelagische Schleppnetze. Sie verursachen enorme Mengen an unerwünschtem Beifang. Beim Langleinenfischen werden bis zu 130 Kilometer lange Leinen mit tausenden Ködern bestückt, um die Tiere anzulocken. Es gibt zwei grundverschiedene Einsatzformen der Langleinenfischerei.

Pelagische oder halbpelagische Langleinen werden von den Fangschiffen an oder nahe der Wasseroberfläche ausgebracht. Für Seevögel, insbesondere für Albatrosse war diese Erfindung ein Desaster. Umweltorganisationen schätzen, dass in allen Weltmeeren jährlich 300.000 dieser Seevögel getötet werden. Denn die nahe der Wasseroberfläche während des Setzens der Leinen ausgebrachten Köder ziehen sie auf der Suche nach Nahrung magisch an. Die Vögel verhaken sich und ertrinken beim Absinken der Leine jämmerlich.

Durch Modifikationen am Fischereigerät könnten die hohen Beifangraten bei der Langleinenfischerei drastisch gesenkt werden. So ließe sich der Seevogelbeifang sehr leicht vermeiden. Denn Seevögel stürzen sich in der Regel beim „Schießen“ der Leinen auf die Köder. Werden die Leinen dagegen durch ein bis in etwa 10 Meter Wassertiefe reichendes Rohr geschossen, können Albatrosse oder Fregattvögel nicht mehr nach den Ködern tauchen.

Besonders Lederschildkröten, Unechte Karettschildkröten und Echte Karettschildkröten sind durch die Langleinenfischerei gefährdet. Die Schätzungen über die jährlichen Verluste gehen weit auseinander. Im Mittelmeer soll der jährliche Beifang ca. 20.000 Unechte Karettschildkröten betragen. Weltweit allerdings werden zwischen 250.000 und 400.000 vermutet. Die Tiere sterben an Verletzungen, die ihnen die Haken zufügen, oder sie ertrinken, weil sie sich nicht mehr von ihnen befreien können. Der Beifang von Meeresschildkröten ließe sich durch spezielle Rundhaken um 90 Prozent reduzieren, ohne dass dabei weniger Fisch gefangen wird.

Ein oberhalb der Haken angebrachter Magnet schreckt Haie ab und könnte deren Beifangrate deutlich senken. Das Setzen beköderter Langleinen in Tiefen ab 100 Metern beim Thunfischfang im tropischen Ostpazifik würde sowohl den Beifang von Haien, Rochen als auch Meeresschildkröten minimieren. Denn diese gehen in der Regel an Haken oberhalb von 100 Metern Tiefe. Thunfische dagegen fängt man in Tiefen unterhalb von 100 Metern.

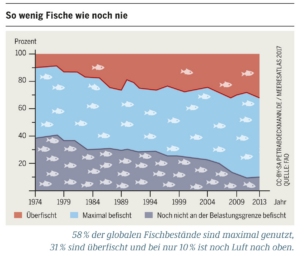

Bei der Grundfisch-Langleinenfischerei werden Langleinen am Meeresboden in bis zu 5.000 Metern Tiefe versenkt und horizontal zu diesem verlaufend verankert. Damit wurde das Tor zur Befischung der von Fischereiaktivitäten bis dahin weitgehend verschont gebliebenen Tiefsee aufgestoßen. Nach Angaben der Welternährungsorganisation (FAO) liegt die Beifangrate in der Langleinenfischerei bei durchschnittlich ca. 20 Prozent der Gesamtfangmenge. Daher prangern Wissenschaftler und Meeresschützer sie als eine der größten Bedrohungen für Haie, Rochen sowie für Nichtzielarten wie Albatrosse, Fregattvögel oder Meeresschildkröten an. Hinzu kommt die mittlerweile starke Überfischung der Zielfischarten wie Schwarzer Seehecht im Südpolarmeer oder Roter Thunfisch im Mittelmeer. Beide Arten sind mittlerweile fast ausgerottet. (Deutsche Stiftung Meeresschutz).

Das pelagische Netz ist heute neben dem Grundschleppnetz das wichtigste Fanggerät in der Hochseefischerei. Pelagische Schleppnetze können Hunderte Tonnen Fisch gleichzeitig anlanden. Delfine verfangen sich besonders oft in diesen Netzen und ersticken dann. Die Netzöffnung kann dabei bis zu 23.000 Quadratmeter groß sein. Das entspricht etwa fünf Fußballfeldern. Bei diesen Ausmaßen passen 12 Jumbojets hinein. Eine Netzfüllung kann bis zu 500 Tonnen Fisch liefern, einschließlich riesiger Mengen an Beifang. Im Gegensatz zu den schwimmenden pelagischen Schleppnetzen werden Grundschleppnetze über den Meeresboden gezogen. Die Ketten oder Metallkugeln an der Netzunterseite scheuchen dabei auf dem Grund lebende Fische und Garnelen auf, die dann im Netz landen. Der Meeresboden wird bei dieser Fangmethode brutal durchwühlt, die Scherbretter hinterlassen tiefe Furchen. Ganze Ökosysteme, wie zum Beispiel Korallenriffe, werden vollständig zerstört. Von den Schleppnetzen verbleiben riesige Mengen jedes Jahr im Meer, was ein weiterer Grund für die Plastikanreicherung im Meer ist und wodurch zusätzlich viele Tiere verenden.

Bei der Grundfisch-Langleinenfischerei werden Langleinen am Meeresboden in bis zu 5.000 Metern Tiefe versenkt und horizontal zu diesem verlaufend verankert. Damit wurde das Tor zur Befischung der von Fischereiaktivitäten bis dahin weitgehend verschont gebliebenen Tiefsee aufgestoßen. Nach Angaben der Welternährungsorganisation (FAO) liegt die Beifangrate in der Langleinenfischerei bei durchschnittlich ca. 20 Prozent der Gesamtfangmenge. Daher prangern Wissenschaftler und Meeresschützer sie als eine der größten Bedrohungen für Haie, Rochen sowie für Nichtzielarten wie Albatrosse, Fregattvögel oder Meeresschildkröten an. Hinzu kommt die mittlerweile starke Überfischung der Zielfischarten wie Schwarzer Seehecht im Südpolarmeer oder Roter Thunfisch im Mittelmeer. Beide Arten sind mittlerweile fast ausgerottet. (Deutsche Stiftung Meeresschutz).

Das pelagische Netz ist heute neben dem Grundschleppnetz das wichtigste Fanggerät in der Hochseefischerei. Pelagische Schleppnetze können Hunderte Tonnen Fisch gleichzeitig anlanden. Delfine verfangen sich besonders oft in diesen Netzen und ersticken dann. Die Netzöffnung kann dabei bis zu 23.000 Quadratmeter groß sein. Das entspricht etwa fünf Fußballfeldern. Bei diesen Ausmaßen passen 12 Jumbojets hinein. Eine Netzfüllung kann bis zu 500 Tonnen Fisch liefern, einschließlich riesiger Mengen an Beifang. Im Gegensatz zu den schwimmenden pelagischen Schleppnetzen werden Grundschleppnetze über den Meeresboden gezogen. Die Ketten oder Metallkugeln an der Netzunterseite scheuchen dabei auf dem Grund lebende Fische und Garnelen auf, die dann im Netz landen. Der Meeresboden wird bei dieser Fangmethode brutal durchwühlt, die Scherbretter hinterlassen tiefe Furchen. Ganze Ökosysteme, wie zum Beispiel Korallenriffe, werden vollständig zerstört. Von den Schleppnetzen verbleiben riesige Mengen jedes Jahr im Meer, was ein weiterer Grund für die Plastikanreicherung im Meer ist und wodurch zusätzlich viele Tiere verenden.

Hersteller: industrielle Fischerei

Auswirkungen: Überfischung der Meere, Tötung anderer Meeresbewohner durch Beifang, Zerstörung Meeresboden, Verschmutzung der Meere durch Aquafarmen und zurückgelassene Netze

Profiteure: großen Fischereiflotten, Aquafarmen

Ausblick: Nachhaltige Fischerei, die weder den Lebensraum beschädigt, keine hohen Beifangmengen produziert (selektive Fangmethoden) und die Fischbestände so erhält, dass sie in ihrer Reproduktionsfähigkeit nicht eingeschränkt werden (Fangquoten). Großflächige Meeresschutzgebiete (siehe WWF). Auch hier bringen die Gütesiegel wie MSC keinen Mehrwert für die Natur. Die Verwendung von den Meeresboden zerstörenden Schleppnetzen, Langleinenfischerei mit viel Beifang und selbst überfischte Bestände werden zertifiziert, siehe Greenpeace Stellungnahme.

Filmtipp: Seaspiracy

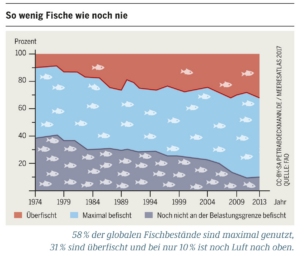

Bildnachweis: Riiike Wikipedia, Erik Christensen Wikipedia, Meeresatlas 2017, Deutsche Stiftung Meeresschutz, Deutsche Stiftung Meeresschutz, Carl Safina pixabay, WDC Deutschland, Dirkek pixabay

,

Hersteller: industrielle Fischerei

Auswirkungen: Überfischung der Meere, Tötung anderer Meeresbewohner durch Beifang, Zerstörung Meeresboden, Verschmutzung der Meere durch Aquafarmen und zurückgelassene Netze

Profiteure: großen Fischereiflotten, Aquafarmen

Ausblick: Nachhaltige Fischerei, die weder den Lebensraum beschädigt, keine hohen Beifangmengen produziert (selektive Fangmethoden) und die Fischbestände so erhält, dass sie in ihrer Reproduktionsfähigkeit nicht eingeschränkt werden (Fangquoten). Großflächige Meeresschutzgebiete (siehe WWF). Auch hier bringen die Gütesiegel wie MSC keinen Mehrwert für die Natur. Die Verwendung von den Meeresboden zerstörenden Schleppnetzen, Langleinenfischerei mit viel Beifang und selbst überfischte Bestände werden zertifiziert, siehe Greenpeace Stellungnahme.

Filmtipp: Seaspiracy

Bildnachweis: Riiike Wikipedia, Erik Christensen Wikipedia, Meeresatlas 2017, Deutsche Stiftung Meeresschutz, Deutsche Stiftung Meeresschutz, Carl Safina pixabay, WDC Deutschland, Dirkek pixabay

,